戴逵的一生是拥有传奇的一生。他才华盖世却不恃才傲物;他崇尚散淡自由却并非游戏人生;他不求飞黄腾达却又轰轰烈烈;他明白名利都是身外物,只有尽自己的心力,使社会得他工作的裨益,才是人生最有价值的事情。正因有像他那样的人的存在,先进的人类文化才会被人们视为美的荧惑和风标;正因有像他那样的人的存在,许多历史镜象才能够转换为艺术的酵母和光辉,而人们就会在不绝如缕的文化交往中努力学习、执着进取,迈入智慧高地。

一

“乘兴而来,兴尽而返”。这是《晋书列传第五十》中的一则记述。这则记述使我步入了一个原本生疏的境地,洞悉了一丝人性的奥妙,也因而走近了一个人,这个人就是戴逵。

我不是语言学家。我以为,你纵然是语言学家,若只凭词面来理解,也难免会只知其然而不知其所以然。因为,这里面有个故事,只有知悉了这个故事,才能了解个中的奥秘。所谓“脉从根基起”便是这个道理。

近来阅读《晋书》,当瞧见“乘兴而来,兴尽而返”的记述,便诵读再三。

王子猷居山阴,夜大雪,眠觉,开室命酌酒,四望皎然。因起彷徨,咏左思《招隐诗》,忽忆戴安道。时戴在剡,即便夜乘小船就之。经宿方至,造门不前而返。人问其故,王曰:“吾本乘兴而行,兴尽而返,何必见戴?”

这事初看似乎平常,再看就觉得讶然了。王子猷,书圣王羲之第五子,一个生性高傲豪放不羁的人,一个任大司马桓温参军时面对上司仍然我行我素的人,竟然不顾天寒地冻,雪夜远访。那戴逵究竟是何方高人,竟能使王子猷放低身份?大惑不解的我开始在史料中寻寻觅觅,中国历史上占有一席之地的名士、学者便沿着时光的隧道向我走来——王蒙、范宣、王羲之、支遁、许洵、郗超、谢安、谢玄……他们都对这位文化才俊赞赏有加钦佩莫名。

戴逵大约于永和十年(354)来到剡县的。时年28岁的他欣悉江南腹地有一剡县,外围,莽莽重山像大地隆起的肌肉;内里,漠漠平地如天生的聚宝盆,更兼才俊高士云集,遂悄然前来。山水之秀、人文之胜恍若四季不凋的常青藤系住了他的青春,踌躇满志的他在这里尽情地放飞遐思,放飞梦想。

这一来就是43年,直到终老,开弓没有回头箭。他不仅在绘画、音乐、文学诸领域锦上添花,而且还将佛教雕塑艺术挥洒得美轮美奂。

二

公元317年,西晋皇族司马睿南迁,建立东晋王朝,定都建康(南京)。十年后,戴逵在谯郡铚县(安徽省宿县)一个士族官僚家庭出生了。父亲戴绥虽属朝廷要员,但西晋永嘉之乱、东晋南渡……一宗宗重大的历史变故,使这位曾经的政治风云人物,三观有了改变。也许是时代的趋势令他失望,也许是多年的参政使他感到厌倦,也许是严峻的现实他使觉着无奈,戴绥越来越感到,与其在仕途上苦苦奋斗,还不如在文化的天地里施展抱负。因而,当他看到日渐长大的戴逵无意功名时,遂趁热打铁,将他引向文化的世界。戴绥清楚,读万卷书固然要紧,行万里路更不可小觑。所以,每每远行,他总是携戴逵同行,让大自然的纯真陶冶他的心性,以世事洞明皆学问的推崇,丰盈他拥有的知识。

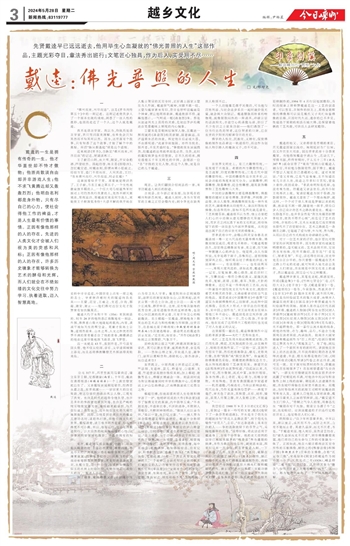

有次,戴逵随父前去建康,一路上,站在船头眺望的他,只见江水漾绿,滩林泻碧;难见尽头的江流犹如一卷长轴徐徐展开,江面薄雾氤氲,仿佛笼着轻纱,一只孤飞的江鸥扇动着翅膀在头顶盘旋;更有那渔翁身披蓑衣,头戴斗笠,驾一叶小舟,在柔软如绸晶莹似玉的水面上时隐时现,天地间恍若一首怡人的诗,一幅迷人的画。

到了建康,戴逵随着父亲,来到城中文人雅士聚居的瓦官寺时,正好遇上画家王蒙在为人作画。戴逵屏气凝神,双眼不敢一眨。王蒙与戴家素来有旧,昔日也曾听说戴逵是个神童,便让他现场表演。戴逵推辞不得,遂蘸饱墨汁,一气呵成一幅《渔翁图》来。那是从旅途风光上获得的灵感,是初出茅庐的戴逵在笔墨趣味上展现的内心镜象。

王蒙本是晋朝画坛领军人物,见戴逵一挥而就的《渔翁图》构思新颖,画意幽远,且洋溢着生活的诗意,料定他日后必成大器,不由感叹道:“此童非徒能画,亦终当致名。恨吾老,不见其盛时也。”事情的发生虽属偶然,但戴逵的出类拔萃却是必然。当然,此时的戴绥做梦也未曾想到,在不久的将来,拥有煌煌五千年文明史的中国,会增添一位“圣”字级的文化人物,而这个人物,竟是自己的儿子戴逵。

三

现在,让我们翻到介绍剡县的一章,来寻访戴逵入剡后的踪迹。

古剡县,在今浙江省东部,包含现在的嵊州和新昌两地。戴逵入剡时,身为右军将军的王羲之正任会稽内史;剡令李充在独秀山为母卫夫人守孝;廉吏阮裕亦在剡城隐居;退职后的谢安高卧东山,以图再起;还有玄言第一的名士许询,道士许迈……真可谓少长咸集,群贤毕至。这里,没有唯我独尊的孤芳自赏,没有道貌岸然的互相恭维,也没有心怀叵测的故弄玄虚,只有开怀交心的畅叙趣谈。名士郗超一见戴逵,便被他身上散发出的艺术活力和性格魅力所倾倒,出资百万,在县城北星子峰南坡(今戴望村村委会所在地)为其建造精舍。感动莫名的戴逵告诉亲友说:“近至剡,如官舍。”并作《闲游赞》咏剡之云蒸霞蔚,气象万千。

岩岭高则云霞之气鲜,林薮深则箫瑟之音清。其可以藻玄莹素,疵其皓然者,舍是焉取。……然如山林之客,非徒逃人患,避争门,谅所以翼顺资和,涤除机心,容养淳涉,而自适者尔!

东晋既立,中原南渡士庶若过江之卿。竺法琛、支道林、昙光、释道宝、白道猷、支遁、竺道壹诸高僧亦络续来剡;加上郗超、谢敷等名士,佛儒玄理融会一体。剡县刹时成为和京都建康同时并举的佛教中心,后释慧远上庐山弘扬佛法,江南佛教遂成三足鼎立之势。

郗超信佛,但他却喜欢将人生伦理和佛学溶于一炉。他精研而成的大作《奉法要》道尽了儒佛文化的真谛,内中倡导五戒:“不杀则长寿,不盗则长泰,不淫则清净,不欺则人常敬信,不醉则神理明治。”强调人应以善为怀,“是以一善,生巨亿万善。”……被人赞为深含儒佛道义理的道德经。戴逵十分称颂《奉法要》,郗超去世后,戴逵更以亲身经历,写出《释疑论》和信奉因果报应的庐山释慧远辩论,历时经年。戴逵在给释慧远的信里说:“自少束修,至于白首,行不负于所知,言不伤于物类,而一生艰楚,荼毒备经,顾景瑰然,不尽唯己。夫冥理难推,近情易缠,每中宵幽念,悲慨满怀,始知修短穷达,自有定分,积善积恶之谈,盖施于教耳!”真是胸中块垒,笔底波澜,只有一个真正具有文化精神的人,一个能够以全新的知识全新的眼光打量红尘的人,方能发出这长夜闪电的感慨!它和《奉法要》中“安则有危,得则有丧,合会有离,生则有死,盖自然之常势,必至之定期,推而安之,则无往而不夷”交相辉映,世人称颂不已。

一个人的能量是微乎其微的,可当他与百姓利益、与社会进步系在一起时就价值无量,就会被大众铭记。戴逵朦胧而朴素的唯物观,就像驱散闷热的一阵清风,冲破云层的活泼阳光,丰盈空心的清脆鸟语,招引了不少有识之士前来访叙——他们遇到了一位当行出色的智者,这位智者的口碑,已在东晋的夕阳里闪耀着夺目的光彩。

佛学的人性化、民族化、义理化,促使佛像的制作也沿着这一轨道前行,而这作为创始人和引路人的戴逵父子,功不可没。

四

在世界文明史上,有三大雕塑传统,一是发端于古埃及、希腊的西方雕塑传统;二是古波斯、印度的雕塑传统;三是古代中国的雕塑传统。中国的雕塑作品丰富多彩,以社会功能的角度来说可分为:宗教雕塑、明器雕塑、陵墓雕塑、纪念性雕塑、建筑装饰雕塑和工艺性雕塑六大类。

中国的宗教雕塑主要是佛教雕塑。佛教雕塑的题材主要有佛像、菩萨像、声闻像、护法像、供养人像等。佛教雕塑原先是一种外来的艺术,随着佛教从印度传入。秦汉时期始有佛像,但造型简朴,面相不是西化就是虚化,工艺粗糙笨拙。戴逵很不以为然。他立志要把人们心目中的佛从虚无缥缈的天界接入世间,用岁月之河沉落下来的文化积淀,将母体留下的那一丝信息与外部世界接轨,从而创造出属于自己的举世无双的佛像来。

晋孝武帝中叶,会稽山阴灵宝寺慕名求戴逵刻一尊一丈六尺高的无量寿佛木像。佛像刻制完成后,观者无不称妙。可戴逵观察良久,却觉得这佛像虽有善、美之感,但欠缺一种震撼人心的冲击力。他觉得,众人当面所说,无非是碍于面子,恭维而已。遂悄悄躲到屏风之后,细听观众对于佛像的评说:有说面额……;有说眉眼……;也有说两耳……,难现大度风范的。诸如此类,戴逵都一一记实,反复琢磨,精心修改,前后历时三年,方雕刻成一尊符合佛经教义,富蕴民族色彩,宽额、浓眉、长眼、垂耳、笑脸、大肚的佛像来。这已不是一件单纯的工艺品,而是一件兼容中国传统文化与外来文化,既隐伏着艺术精灵的身影,又涌动着亲切红尘气息的绝品。梁思成在《中国雕塑史》中盛赞“安道实为南朝佛像样式之创制者,而此种中国式佛像,在技术上形式上皆非出自印度蓝本,实中国之创作也”。宋玉说有美女在墙头看他三年不动心。戴逵却是在尘灰扑面、漆臭呛鼻中,三年如一日,苦心孤诣,不舍昼夜。他在完成了这项伟大工程的同时也完成了对人生意义的认定。

这里颇需一提的是,戴逵佛像制作中迈出的革新步履——夹纻工艺和妆銮术。

夹纻工艺是先用木胎泥模做成底胎,然后用生漆、棉泥、瓦灰制成胶合剂,涂在麻布上,粘贴在底胎外面,干一层粘一层,直到外壳坚实干固,然后把底胎取去,磨光,史称夹纻像,也称“脱胎”或“脱空造型”。妆銮就是给佛像着色彩绘,使雕塑的佛像仪态万方,是从传统的藻绘工艺演变而来。唐道宣在《法苑珠林》里由衷赞叹道:“自泥洹以来,久逾千祀,西方像制,流式中夏,虽依经熔铸,各务仿佛;名士奇匠,竟心展力,而精分密数,未有殊绝。晋世有谯国戴逵字安道者……机思通瞻,巧凝造化,乃所以影响法相,咫尺应身,乃作无量寿挟侍菩萨……准度于毫芒,审光色于浓淡,其和墨、点彩、刻形、镂法,虽周人尽策之微,宋人象楮之妙,不能逾也。”……

我曾经在1988年9月3日的《文汇报》上,看到过一篇丰一吟写的文章,题名《他留下了一条芬芳的道路》,开头是丰子恺先生的题画诗句“卖花人去路还香”,将子恺先生喻作“卖花人”,去后,“在这条道路上来来往往的人……争相汲取他留下的芬芳之气,采摘他播种的花草。”说得好极。将此话语用于戴逵身上,亦是十分形象。他的史无前例的创举已被越来越多的“嗅香者”奉为遵循的铁律,并作为典范四处弘扬。就剡县来说,西晋时只有一所寺院,到东晋戴逵入剡,一下子新建了五所,至晋末刘宋元嘉间,戴颙在世时,已新建了16所。(《剡录》)据传,镇江招隐寺的五尊夹纻佛像是戴逵制作的。南朝宋山东灵严寺的毗虑遮那大佛夹纻像和戴颙同时代。唐玄宗时洪州信果观三官殿功德塑像也是夹纻像。日本一级国宝鉴真大和尚夹纻像,是鉴真圆寂后,由其徒弟托思按其原相制作的,1994年4月行回祖国瞻仰,当时的报章上曾称赞戴逵是这一工艺的创造者。可以想见,在制作的技艺上,那些金碧辉煌的佛像都可以说是戴氏父子夹纻妆銮佛像的后裔,只因时代久远,遗存的已不多见,惟建造于梁朝的剡县石城大佛,还保留着他俩的工艺风貌,可供后人去研究瞻仰。

五

戴逵的祖父、父亲都曾是晋朝的重臣,其兄戴逯因屡立战功,被朝廷封为广信侯,后又升官至大司农。因而晋孝武帝十分器重戴家。当他得知戴逵学通古今 ,名动天下,琴棋书画,件件皆精时,于太元十二年(公元387年)派命官带了“束帛”到剡山征戴逵入朝为官,并封他为散骑常侍,国子博士。戴逵不想让人窥见自己潜藏的心境,遂对来使说:“老父有病,已是气息奄奄,且不知道还有几日在人世,故逵之尽孝时日苦短,望皇上垂怜,收回成命。”孝武帝明知是托辞,也没有难为他。待戴逵父亲去世后,尚书仆射王珣再次上疏,复请征戴逵为国子祭酒,加散骑常侍,戴逵又虚拟了一个理由婉辞,就这样,一个个对于旁人来说是梦寐以求的机遇,他却是不屑一顾,随意地一挥手,便径自步入自己设计的艺术之路执着走去。戴逵一生隐逸不仕,也并非全然是“我岂肯摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”,而是受了艺术的召唤。在他的心里,艺术从来就是任高官厚禄也替代不了的坚韧存在。艺术之路就是一条朝圣之路,它超越了爱与憎、生与死、贵与贱,从而以自己的方式构成生命磅礴的交响。

对于一位艺术家的评价,也许要比对数学家的评判困难得多。因为数学家的成就是明摆着的,毫无疑义的。艺术品则不同,它虽然也有标准,但并不确切,甚至还“仁者见仁,智者见智”。不过,话还得往回说,历史毕竟是公正公平的。你只要瞥一眼戴逵在艺术之路上行走的足迹,就可知常人是无法企及的。人们常说,苏东坡是中国文化史上的通才,然以戴逵论,则完全可与之相媲美。

戴逵博学善文,其笔走龙蛇,挥洒宣纸,所成《戴逵集》十卷、《竹林七贤论》二卷、《五经大义》、《老子音》一卷、《戴逵纂要》一卷、《戴逵别传》一卷等,今虽散佚,然就其存于《全晋文》中的21篇诗文来看,就不同凡响。他又是当时绘画艺术的集大成者,南朝齐人谢赫在他所著《古画品录》中称赞戴逵为当时绘画界的领袖。据唐人张彦远《历代名画录》所载,戴逵的人物画《阿谷处女图》《胡人弄猿图》《董威辇诗图》《孔子弟子图》《五天罗汉图》《杜征南人物图》《渔父图》《尚子平白画》《孙绰高士像》《嵇阮像》和《花鸟画》,无不超群绝伦,那一番行云流水般的线条,将他的性情、功力、趣味、品行,不遗余力地展现在读者面前,内涵独具。故南齐大画家谢赫称戴逵画作为“百工所范”;绘画巨擘顾恺之赞其为世人“莫能及之”。有了他,画坛进入了一个前所未有的新时代。讲到他在音乐上的杰出造诣,且不说南朝时期的著名琴师沈道虔、羊盖、嵇元荣都是他的门徒,《剡录》所收的《戴氏琴谱》四卷之著述目录,就可见一斑。至于面对权贵时的作为,那戴逵可比苏东坡强多了!苏东坡曾遭遇“乌台诗案”;一群文化官僚硬说苏东坡在很多诗中流露了对朝廷的不满,对他诗中的词句和音象作上纲上线的曲解。朝廷派人去逮捕苏东坡,苏东坡吓得躲在后屋里不敢出来。而戴逵,当时势焰熏天的武陵王司晞听说戴逵鼓琴难有人及,遂着人召他到太宰府演奏,戴逵却当着来人之面将琴摔碎,说:“戴安道不为王门伶人。”骨鲠之气令人拍案,用鲁迅先生“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”之说,也是贴切。应该说戴逵的才识品行定格在历史上,也定格在人们心里。

欧阳修云:“自少年所喜事多矣,中年以来,渐以废去,或厌而不为,或好之未厌,力有不能而止者。其愈久益深,而尤不厌者,书也。”于戴逵来说,他入剡后,虽然诸艺仍在,但“愈久益深而尤不厌者”,则非佛像雕塑莫属,他已将自己的生命与工作的对象融为一体了。正因如此,他在六朝古都南京瓦官寺所作的五躯佛像、顾恺之的《维摩诘像》和狮子国(今斯里兰卡)贡奉的玉佛像,合称“瓦官寺三绝”;宋高似孙《剡录》将戴逵作为剡中第一乡贤;元代元贞二年(1296),嵊县特设“二戴书院”以资纪念。人们将其奉为“雕圣”,与书圣王羲之共尊为嵊州“两圣”。这一切,都为他的人生作了一个不同凡响的注解。