■徐华铛

大型国画《古镇越韵》是我市老年书画研究会副会长张顺忠创作的作品,表现了越剧在嵊州古镇崇仁“玉山公祠”演出的风貌。越剧是嵊州的一张文化金名片,在“八八战略”春风的吹拂下,这张文化金名片更为亮丽。张顺忠创作的《古镇越韵》,将清代的古建筑与越剧的演出巧妙地融合在一起,让人们既欣赏到传统古建筑的高远深厚,又看到了越剧的风雅韵味,两者珠联璧合,相得益彰。

崇仁玉山公祠建造于清代乾隆年间,祠堂占地面积1012平方米,建筑十分考究。这里的木雕、砖雕、石雕,工艺精湛,气势不凡,不仅是崇仁古镇上规模最宏大的一个经典建筑,而且是清代浙江民居建筑中的精华集萃。公祠内的戏台为歇山顶建筑,屋脊都是灰塑的造型艺术,显得气宇轩昂。屋脊两端是螭吻,为龙形的吞脊兽,两条螭吻形象一致,龙鳞、龙鳍、龙眼等部位栩栩如生。龙身呈“S”形往天上翻卷。螭吻属水性,用它作正脊的装饰,一可镇邪,二可避火。屋脊的中心是一个圆形装饰,圆内是浮雕的寿星送寿形象。图案上面是镂空的九狮舞绣球,九只狮子围着中间的绣球,在彩带云朵中,欢舞腾跃。在屋面瓦片前端的垂脊两端则是两位著名的神将,一位是哪吒,手使一柄金枪,显得英姿飒爽。另-位是杨戬,手持三尖两刃刀,座下有神兽哮天犬。

戏台内置八角藻井,每个角雕有八位神仙往中心的圆形相靠。戏台两端是木雕牛腿,精美细致。古戏台两旁为二层厢房,厢房是专供太太小姐看戏之所。著名越剧表演艺术家袁雪芬、傅全香、范瑞娟、周宝奎、筱丹桂、张茵等,在上个世纪四五十年代都曾以此台为主要的演出场所。

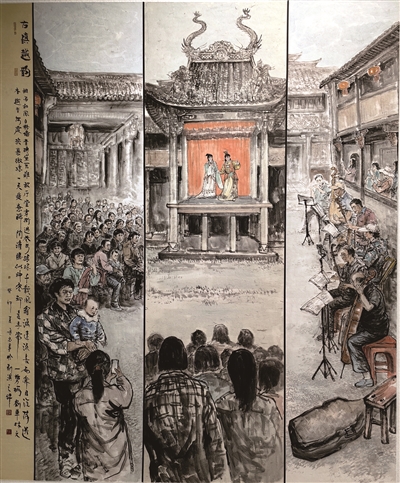

国画《古镇越韵》以写实的手法,再现了越剧在古镇玉山公祠演出的热闹场景。戏台上演出的是经典剧目《红楼梦》,贾宝玉与林黛玉正在大观园中互诉衷情。右边的乐队吹拉弹奏,门类齐全,从乐队伴奏的器乐来衡量,这应该是城市的大剧团下乡演出。台下的观众看得聚精会神,深深地进入剧情之中,一些年轻的观众还用手机在拍摄演出的盛况,现场气氛浓郁。画面的左侧是市老年书画研究会常务副会长刘华林创作的《古镇越韵》诗词:“细雨和风白粉墙。青砖黛瓦,雅致厅堂。穿街过巷步徐徐,千载风霜,源远流长。雨霁日沉荷送香。越音何处,挟裹微凉。一天疲惫瞬间消,胜似神仙,却是寻常。”为这幅作品点题,令人寻味。

张顺忠老师指着画面告诉我说:“这幅画是表现崇仁古镇老百姓的文化生活,在镇政府的安排下,每个星期六的下午都有越剧折子戏在玉山公祠演出,不仅受到当地老百姓的喜爱,还吸引了很多游客前来观看。我针对这种面貌,决定创作一幅《古镇越韵》的作品,来表现演出的盛况。为能让作品容纳更多的内容,我用国画三联画的形式来表现,即从三个层面来表现舞台演出、乐队伴奏及群众观看的场景。为了能创作好这幅作品,我多次去玉山公祠拍摄演出的实况,观察不同的人物形象和不同的角色及乐队的位置安排。我以传统的笔墨表现了三幅不同的画面,正面是剧团演员在古老戏台上演出的场景,左面是观众观看演出的场景,右面是乐队伴奏的场景,三种场景有机地结合在一起,形成一个整体。而背景则是玉山公祠的全貌,描述前庭、厢房与道地的建筑风貌,特别是古戏台上面的建筑装饰,力求真实。使画面古朴,典雅,大气。场景与人物达到虚实相间,该实的地方实,如台下观众观看演出的近景、乐队伴奏员的神态;该虚的地方虚,如后面观看演出的人群、宗祠上方的雕刻、厢房的建筑等。使整幅画面虚实互映,达到统一、整体、生动的效果。”

作品《古镇越韵》画幅较大,宽200厘米、高240厘米。在7月10日开幕的“八八战略二十年,银辉剡韵颂蝶变”嵊州市书画作品主题展上,《古镇越韵》受到参观者的交口称赞。